ブランドガイドラインとは?役割から運用・管理方法まで徹底解説

ビジョンやミッションを反映した一貫性のあるメッセージと、ロゴ/カラー/フォントなど統一されたビジュアル表現でブランドの信頼性と価値を高めるブランドガイドライン。かつてCIの一環で導入が進んだブランドデザインマニュアルとの違いや、ブランドガイドラインが必要とされる理由や背景、ブランドガイドライン作成・運用のポイントなどを解説します。

目次[非表示]

ブランドガイドラインとは

ブランドガイドラインの定義と目的

ブランドガイドラインは、ブランディング(ブランドを通じて自社の価値向上や他社との差別化を図ること)に向けたルールやそれに付随する情報をまとめたガイドライン(指針)です。顧客や取引先など、ステークホルダーとのあらゆるタッチポイントにおいて統一感のある世界観やエクスペリエンスを提供するために、視覚的要素 / 言語的要素 / 人格的距離感 などについて設計しています。

社会的信用や顧客ロイヤルティの強化、他社との差別化による利益率向上といった成果を目指すブランディング活動を進めるうえで、なくてはならない存在です。

ブランドデザインマニュアルとの違い

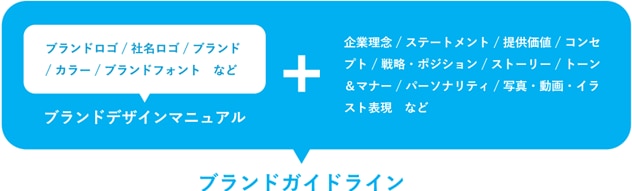

「ブランドガイドライン」に先立ち企業の間で普及したものとして、ロゴマークやロゴタイプのカラーやサイズ、アイソレーションエリアなど、主に視覚的要素についてまとめた「ブランドデザインマニュアル」があります。

「ブランドガイドライン」は、ロゴなど視覚的要素の使用ルールを定めているだけでなく、企業理念や提供価値など言語的要素や人格的要素についても明確に規定しており、媒体の種類や関係性などタッチポイントに合わせた見せ方まで設計している点で、「ブランドデザインマニュアル」の拡張版に位置づけられます。

▼ブランドガイドラインとブランドデザインマニュアルの違い

ブランドガイドラインが必要とされる背景と現状

旧来型ガイドラインの限界と新たな課題

かつて、ブランドガイドライン作成を広告代理店などに依頼すると、数百ページにおよぶ分厚い紙の冊子が納品されたものです。ですが、こうした旧来型のブランドガイドラインは可搬性や検索性が低く、扱いづらいという問題がありました。

さらに、インターネット時代に突入し、媒体や手段のなどタッチポイントの多様化が進むなか、柔軟性や迅速性などの課題も顕在化。今すぐ、バナーや営業資料を作成して使いたいのに、いちいち分厚いブランドガイドラインを引っ張り出してきて細かなルールを調べたり、作ったものをマーケティング部で審査してもらったりでは、キャンペーンやプレゼンに間に合わない!と不満が募ることに……。

最近は、PDFファイルなどデジタル化が進み、分厚い紙の冊子はあまり見なくなりましたが、ガイドラインを社内外に周知徹底する難しさは依然課題として残っています。

ブランドガイドラインの役割とメリット

社内外へのブランド理解と浸透

ブランドガイドラインによって、ブランドのイメージ形成や世界観構築などに直結する広告・広報活動を正しく展開できれば、社内外に対し正しいブランド理解の促進につながります。そのためには、社内や社外パートナーにブランドガイドラインの存在や内容を積極的に周知・共有する必要があります。

以下の記事では、インナーブランディングについて詳しく解説しています。

⇒ インナーブランディングとは?メリット・デメリットや進め方、実践ポイントを解説

運営の効率化と品質の向上

ブランドガイドラインには、ブランドに関する正しい情報やルールがまとめられ、ブランドに関する疑問や不明点をクリアにします。デザイン表現に迷うことがなくなり、ブランディングに向けた活動の効率化やデザイン品質の向上が期待できます。

統一されたブランド体験の創出

ステークホルダーとのあらゆるタッチポイントで、ブランドガイドラインに則った世界観やエクスペリエンスを提供でき、ブランドへの共感を醸成します。その結果、競争力やロイヤルティを強化し、社会から選ばれるブランドへと導きます。

ブランドガイドラインの構成要素と作成ステップ

ブランドのビジョン・ミッションの定義

ブランドガイドライン作成に先立ち、企業のビジョン(企業が将来目指す方向性)とミッション(ビジョンを実現するために何を行うか)を明確化する必要があります。この2つをしっかり定義しブランドガイドラインに落とし込むことで、ロゴ/カラー/フォントなどすべての要素について一貫性を持って設計できるようになります。

メッセージ、トーン&マナーの設定

ブランドを通じたステークホルダーとのコミュニケーションを定義するうえで重要な要素が2つあります。1つはブランドの価値や提供するブランドメッセージで、もう1つはメッセージをどのような言葉遣いや感情で伝えるかを規定したトーン&マナーです。媒体や手段に寄らず、統一されたメッセージとトーン&マナーで発信することで、ブランドのアイデンティティを浸透させることができます。

ロゴ、カラー、フォントなどのビジュアルルール

ブランドガイドラインでは、ロゴマークを規定したうえで、ブランドカラーやフォントなどビジュアル要素の適用範囲や使い方などのルールも設定します。ロゴは、カラーバリエーションや配置ルール、最小サイズ、背景色とのコントラスト、余白の確保などを規定。ブランドカラーは、メインカラー/サブカラー/アクセントカラーを設定し、それぞれについて、RGB/CMYK/特色指定などのカラーモデルを設計。フォントについては、メインフォントと代替用のサブフォントを設定したうえで、フォントサイズ/行間/字間など細かく規定します。

写真やイラスト、ビジュアルスタイルのガイドライン

写真やイラストなどビジュアル要素の使用に関するガイドラインも作成します。写真やイラストのテイスト、色合い、構図、被写体の選定基準などを明確に定義し、カタログや広告、ウェブサイトなど、様々なメディアで一貫したビジュアルスタイルを維持することで、ブランドイメージの確立&強化につなげます。

使用禁止事項やアプリケーション展開の明示

ブランドイメージを損ないかねないルール違反やガイドライン逸脱を防ぐため、誤った使用例や禁止例を作成して明示します。ロゴの変形やアクセスビリティの配慮に欠けたカラー使用など、細かく具体的に示すことで曖昧さを排除し、ブランド表現の一貫性を担保できます。

ブランドガイドラインの作成・導入におけるポイント

「5W1H」で設計するための視点

ブランドイメージ確立&強化に欠かせないブランドガイドラインですが、あまりにも細かく分かりにくい、情報量が膨大で把握することが難しい、といったものではその役割を十分に果たすことができません。

確実に成果をもたらすブランドガイドラインを作成するために重要なのが、「When(いつ):使用するタイミングや期間」「Where(どこで):媒体など使用する対象」「Who(だれが):使用する部署や人」「What(なにを):ロゴ/カラー/フォントなど使用する要素」「Why(なぜ):上記要素が必要な理由」「How(どのように):使用する際のルールやガイドライン」の5W1Hです。5W1Hを意識したブランドガイドラインは、すべてのユーザにとって読みやすくより深い理解を促し、効率的&効果的なブランディングに効果を発揮します。

背景理解を促すルール設計

ブランドガイドラインを社内に浸透させ適切に使用してもらうには、上流の概念から理解を深める必要があります。ただルールだけを配布し守らせるのではなく、ミッションやビジョンとのつながりから説明し納得してもらうのです。

ブランドロゴの色や形を決めて書面にしただけでは、それは退屈なルールブックでしかありません。会社のミッションやビジョンからどのようなCIが設定されており、そのCIがどのようにロゴの色や形として落とし込まれているのか。どういう理由で表現に制限がかけられているのか。背景まで含めて理解することで初めて、会社やブランドを象徴する軸として機能します。

体制整備と運用フローの構築

ブランドガイドラインの目的は、作成したブランドガイドラインを適切に運用することで、ブランドの一貫性を保つことにあります。そのためには、社内認知・定着に向けた取り組みや、正しい表現がなされているかチェックする仕組みなど、運用体制を整える必要があります。

チェック体制については、広報やマーケティング部門にその機能をもたせる、クリエイティブに関するQA(品質保証)チームを新設し問い合わせ対応を一元化する、といった方策が考えられますが、正解やフレームワークがあるわけではないので、自社の組織や人的リソースにあわせて考えましょう。

ブランドガイドラインの運用・管理方法

ブランドガイドライン管理ツールの活用メリット

特に大企業や多数のブランドを抱えるB2Cの製造業などでは、ブランドガイドラインの効率的な運用・管理を検討する必要があります。マーケティングや広報などの部門で一元的に管理する方法では、申請して承認されるまでに時間を要し、スピードが要求される今日のビジネスに適しません。申請手続きを回避しようとする社員が増え、結果的にガイドラインの徹底が進まない……という本末転倒のケースも見られます。こうした事態を回避する方法として注目されているのが、ブランドガイドライン管理ツールです。ブランディングに関わるすべてのステークホルダーが、いつでも気軽にオンラインでアクセスでき、スピード感のあるブランド活用が可能になります。広報やマーケティング部門にとっても、企業レベル/部門レベルなど多数のブランドガイドラインの一元管理でき、ワークフロー機能で承認・管理の権限を部門に委譲することで、ボトルネック発生を回避して負担軽減につながります。

社内外との共有・理解浸透の方法

ブランドガイドラインの成果を最大化するには、作成して終わりではなく、作成したブランドガイドラインを積極的に広報・公開し浸透させることが重要です。社内に向けては、研修や説明会を実施してガイドラインの目的や重要性を共有し、日々の業務での実践へと導きます。統一されたブランド表現を実現するために、広告代理店やデザイナーなど社外のパートナーへのガイドライン提供も重要です。

定期的な更新と改善サイクル

ブランドガイドラインは一度作成して終わりではなく、トレンドの変化や競合製品・サービスの動向などに合わせ定期的に更新し、進化させていくことが重要です。既存のガイドラインについて定期的に見直し、広報やマーケティング部門、社外パートナーと連携して必要に応じ更新します。更新内容は速やかに社内外と共有し、常に最新のガイドラインに基づいてブランディング活動ができるようにします。

ブランドガイドライン管理を効率化する「Canva」

最後に、ブランドガイドラインの管理・運用にお勧めのツールとして、オンラインデザインツール「Canva(キャンバ)」を紹介します。AI活用で誰でも魅力的なグラフィックデザインを作成できると人気の「Canva」ですが、「Canvaチームス」「Canvaエンタープライズ」といった企業向けプランでは、下記のようなブランドガイドライン管理の機能を提供します。

ブランドキット:ブランドのロゴ、色、フォント、アイコン、画像、グラフィック、ブランドボイス(メッセージやトーン)、社内ガイドラインを1か所で管理

ブランドテンプレート:ブランドガイドラインに準拠したコンテンツを簡単かつ迅速に作成できるよう、ブランドリソースを活用して作成したテンプレートを作成し共有

管理者がブランドキットに登録されたロゴなどを変更すると、ブランドテンプレートだけでなく、それまでにブランドテンプレートで作成した資料などのコンテンツについても、自動で新しいロゴに差し替わります。膨大な過去コンテンツの更新作業から解放されるのは大きなメリットと言えるでしょう。

さらに「Canvaエンタープライズ」では、ブランドテンプレート活用について承認ワークフローを設定でき、予め設定した人物が承認しない限り外部に展開できず、厳格なガイドライン運用を実現します。このほか、複数のテナントを設定して、事業部などテナントごとのブランド管理や承認者設定も可能で、広報やマーケティング部門への業務集中を防ぐ効果も期待できます。

エンタープライズプランの詳細については以下の記事をご覧ください。

⇒ Canvaエンタープライズプランの魅力とは?ビジネスに最適な機能を紹介

『Canva相談センター』では、Canva製品に精通した専門コンシェルジュが導入に向けた無料相談を承っております。ビジネス版Canva導入をご検討中の担当者さまはお気軽にご相談ください。