法務部門の業務課題を解決する「法務DX」とクラウドサービスについて

法務部門は契約書の作成や管理、法的なリスクの回避といった多岐にわたる業務を担っていますが、従来の手法では時間がかかり、効率化が必要とされています。

そんな中、近年では法務部門の業務課題を解決できる「法務DX」を実現するクラウドサービスが相次いで登場し法務業務を効率化しています。

具体的には、AIレビュー機能による審査サポートや、インターネットを介した電子契約、クラウド上の契約書保管・管理などが挙げられます。

本記事では「法務DX」とは何なのか、また、「法務DX」を実現する上で、どういった課題があるのかを各フェーズごとにご紹介しつつ、それらの解決方法・解決するためにおすすめのクラウド製品をご紹介していきます。

目次[非表示]

法務DXとは?

法務業務をデジタル化しIT技術を活用する

本記事における「法務DX」とは、法務業務を行う際に必要な契約書や各種ナレッジなどを紙をベースにした運用から、契約書や各種ナレッジをデジタル化し法務業務をITやシステムをベースにして運用できるように業務環境を整備することとしています。

この法務業務をIT技術やシステムをベースに運用していく際に活用手段として利用されるのが「リーガルテック」と呼ばれるものです。

法務業務の効率化を目的としたシステムやIT技術が市場に登場しております。

リーガルテックの具体的な例としては、電子契約サービス、契約書や文書の管理サービス、契約書のチェックツール、登記や各種申請の支援サービス、法的な証拠を調査・保管するサービスなどがあります。

法務の業務課題を解決する「法務DX」

現在法務に求められている業務は増加傾向にあります。

旧来の役割では、事業におけるリスクを回避し統制する役割が求められていました。

例えば、契約書レビューや訴訟対応危機管理、法令順守対応、株主総会運営などの業務がこれにあたります。

近年では、新しい役割として、事業促進や実用性の担保を行う役割も求められています。

経営意思決定関与CLO業務、官公庁との交渉に必要なルール形成等、M&Aなどの重要PJ推進、新規事業の実現性を検証する調査、内外法令改廃への対応など、新しく求められるようになってきました。

このような新しい役割を担うため、法務担当者がより忙しい状況になっています。

しかしながら、法律や法規の知識を習得し、実務で実践してきた経験を持つ人材は限られており、法務を担う人材確保や人材の育成は非常に難しい状況にあります。

対応する業務が増える中でも限られたリソースの中で対応しなければならないため、法務業務を担うプロセスを見直す必要があります。

「法務DX」によって、法務業務をデジタル化しIT技術を活用することにより、法務業務の品質を高めながら効率化することができます。

これにより定型的な法務業務にかかる時間を削減し、より大きな付加価値をもたらす業務にあてる時間を創出します。

つまり、法務DXの結果、リソースを創出し再配分できるようになります。

この生み出したリソースをもとに従来の法務の役割や業務に加えて、企業価値を最大化する法務の新しい役割、業務を担っていくことができるようになります。

契約書作成~審査までの課題を法務DXで解決

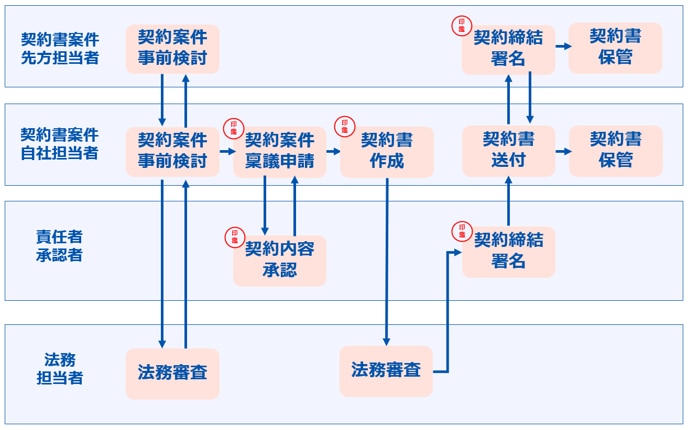

契約書作成・審査の課題を法務DXで解決する内容を紹介するにあたり、まずは契約書作成から審査までの業務フローを説明します。

契約書作成~審査までの業務フロー

契約書審査は、企業が安全かつ効率的に取引を行うために不可欠なプロセスです。

以下に、おおまかな契約書審査の業務フローと担当者が行うべきことを、注意点や具体例を交えながら解説します。

①各担当者から法務担当へ依頼をし受付する

各事業部門の担当者から法務部門へ契約書の審査依頼を行います。

この際、契約の背景、目的、重要ポイントなど、契約書の理解を深めるために様々な情報を提供することが重要です。

注意点としては、審査を依頼する契約書の全文だけでなく、関連する資料や過去の契約書も合わせて提供することで、より詳細かつ迅速な審査が可能になります。

②契約書に存在するリスクや問題点の洗い出しをする

法務担当者は契約書を詳細にレビューし、リスクや問題点を洗い出します。

具体例として、契約期間が不明確である、解約条件が厳しすぎる、違約金が過大であるなどの観点からチェックを行い、事前に問題を防止できる条文であるか、あるいは、問題が起きたとしても自社が不利益を被らないように対応できる条文であるかをチェックします。

加えて、社内外問わず関連するこれまでの過去の事案を参照しながら想定されるリスクを回避・防止できるように検討します。

この時、すでに締結している過去の契約書と内容が矛盾していないか、不整合が無いかも確認します。

参照している法規・法律は改正が度々行われますので、改正が行われる法規・法律を常に把握しながら、該当する契約書条文を法改正に準拠した内容に適合できるように都度、修正をしていきます。

③契約先と交渉し締結する

契約書に存在するリスクや問題点を洗い出した後、法務担当者は修正案を作成し、契約書の内容について契約締結先とすり合わせや交渉を行います。

契約書のバージョン管理や覚書の管理を行い、交渉や契約内容の遷移について後からスムーズに把握できるように整理しておき、先方が新しい内容の追加や修正をした契約書は一つ前のバージョンの契約書と差分を比較し正確に把握します。

修正案に基づいて契約書が更新された後、最終的な確認を行います。

この段階で、すべての問題点が解決されているかどうかをチェックし、問題がなければ契約書を締結し保管します。

以上が契約書審査のおおまかな流れになります。

続いて、契約書審査の業務フローにおいてはどのような課題があるのか、次の項目でご紹介します。

契約書審査の業務フロー上の課題

作成と審査に工数がかかる

法務業務においては契約書の作成と審査に非常に工数が多く割かれます。

契約書には法的な拘束力がありますので、契約書上の債務は、絶対であり、究極的には司法権により強制的に実現されます。

このためミスが万が一でも許されない、非常にシビアに品質を保持しなければならない業務になります。

重要な業務であるがゆえ、契約書の作成・審査を目検でひとつひとつ初めから最後まで慎重に確実に精査していき、リスクを最小限にするために、項目や条文を細部に渡り検討しなければならないという点から法務担当者の時間を多く奪っている状況です。

審査の品質にバラツキがある

契約書の審査において、担当者によって審査品質のばらつきがあるという課題があります。

その中でも、特に法的知識、スキル、経験がまだ浅い方が取り組む際に、審査品質を高く維持するには非常に工数がかかってしまうことが少なくありません。

法的知識、スキル、経験を積んできたベテランであれば、審査品質を高く保ったまま、審査スピードを高く維持することが可能ですが、企業の状況によっては、法務メンバーの全員がベテランの域に達しているということも少なく、企業によっては、契約書の作成・審査を総務の方が兼任でされていたり、営業の方が担当しなければいかなかったり、あるいは、法務担当であっても、新人の方が審査しなければならない状況があります。

経験が浅い方がスピードを重視すると見落としや間違いのリスクが起きてしまいがちです。

しかし、契約書の性質上、審査の品質を落とすことはできません。

品質を高く維持しようとするとその分スピードが遅くなりますので、”どうしても工数がかかってしまう”というジレンマが起きています。

審査担当者によらず一定の品質を保ちながら、契約書の審査スピードも保つことが課題となっています。

これらの契約書作成・審査の課題を解決する法務DXツールが登場しております。

次の項目では、法務DXツールで課題を解決する方法について概要をご紹介いたします。

契約書審査の業務フロー上の課題の解決策

契約審査は会社全体に関わる決定的な業務であるため、品質を下げることはできない・効率化やスピードアップには専門的な知識・経験が必要ですが、人材不足、教育に時間がかかるという点から、現状はスピードアップは難しいというジレンマがありました。

この課題については、契約書の審査業務をサポートするAIツールを導入していただくことで、契約書の審査品質と時間の短縮が同時に担保できるようになります。

契約書審査をサポートするレビューツールの活用

AIを介在させた技術を用いて、契約書に潜むリスクの洗い出しのサポートを受けられる法務DXツールが登場しています。

審査対象となる契約書をシステムにアップロードするだけで、AIが瞬時に契約書のチェック項目を表示します。

審査したい契約書と同じ種類の契約書のチェックリストを自動で突合し、注意すべきポイントを表示するイメージです。

注意すべきポイントに対して修正をする際には、弁護士監修済みのサンプル条文を自動で表示します。

加えて関連する法的な情報も表示しますので、条文検討や法令検索の手間を省くことができます。

この機能によって審査をする担当者の経験や知識によらず一定の品質と時間の短縮を担保することができるようになっています。

ナレッジの共有と活用ができるレビューツールの活用

クラウド上に法務に関するナレッジを保管・共有し瞬時に参照できる法務DXツールが登場しています。

数百から数千に及ぶ弁護士監修済みの契約書のひな形(テンプレート)や自社の契約書をクラウド上にアップロードすることで法務に関するナレッジを保管・共有し瞬時に参照できるようになります。

契約書の審査時に自社内の過去の事例を検討/踏襲したい際に全文検索ができるキーワード検索から瞬時に該当する契約書とその条文を表示します。

キーワードを入力するだけで、自社の契約書のひな形や過去に締結した契約書、弁護士監修のひな形集から、欲しい条文を瞬時に表示し、調査の手間を大幅に削減することができます。

クラウド上でナレッジの共有ができる法務DXツールによって、社内における個人の知識と経験や、社外のスペシャリストである弁護士の知識をチームで活用できるようになります。

その他にも法務DXツールでは、最終版に至るまでの経緯をバージョンごとに一元管理できるバージョン管理機能を使うことで、契約書の修正履歴を時系列に沿って管理し、後から別の担当者が見ても修正の背景を辿ることができたり、修正に関するコメントは契約書ごとに記録する機能など法務審査を総合的にサポートする便利な機能が多数実装されています。

具体的な製品については本記事の「法務の業務課題を解決するクラウドサービスについて」でご紹介しておりますので併せて参考にしていただけましたら幸いです。

契約書の締結~管理における課題を法務DXで解決

契約書作成・審査に続き、今度は契約書の締結・管理の課題を法務DXで解決する内容をご紹介いたします。

業務フローとともに介在する課題をご紹介します。

契約締結~管理のフロー

契約書の締結において紙と印鑑を用いた運用の場合、業務スピードの低下という課題があります。

紙と印鑑を用いた契約書の締結の流れとしては、まず契約内容をWord等をつかってやりとりを行い、契約内容がまとまったらその契約書を印刷して製本します。

社内規定によって承認や押印が必要な場合は、承認・押印申請を出して承認後、押印していただく。そのあと、契約書を印刷して封入をし、郵送業者の手配・発送を行います。

相手先も契約書を受け取って、押印して返送。最後に両者で保管をする形となります。

以上のように、紙と印鑑を用いた契約書の締結のフローでは契約締結に至るまでには数日から数週間かかってしまいます。

また、締結後には契約書を保管し管理しますが、締結された契約書をすぐに参照できるように整理して保管する必要があります。

契約書は内容そして運用の仕方を誤ると、会社がリスクや不利益を被ってしまうケースも出てきますので紛失が起きないように保管します。

契約書の数や種類が多くなると内容の把握や期限の管理が煩雑になりがちなので、契約書の台帳を作成し管理をします。

また契約期限が近づいてきた際に、契約内容を定期的に確認します。

また法改正が行われた時には、法改正に準拠した内容に更新して締結先と再度締結を結びます。

契約書の締結~管理 の業務フロー上の課題

紙と印鑑の締結には手間と工数がかかる

”紙と印鑑を用いた契約締結の場合、押印するために出社する”

”契約書を郵送する・回収するために出社する”

という手間が発生しますので、契約当事者双方に負担がかかります。

加えて、間接コストも発生します。紙と印鑑を用いた契約締結においては印刷費、郵送費、保管費とオペレーションを行う人件費もかかります。

さらに、契約書の類型によっては、印紙税の対象になりますので、印紙税分のコストも追加で発生します。

紙の契約書は保管・管理に手間がかかる

紙の契約書は、その保管や管理に多くの手間がかかります。

物理的なスペースを必要とし、倉庫やオフィスの賃貸料が発生します。

また契約書を保管する棚、ケース、ファインダーなど備品の費用もかかってきます。

管理においても紙の契約書の場合、必要な書類を探す際に時間がかかることも少なくありません。

紙が劣化することもあります。

仮に、消失・紛失・盗難にあった際には復元することが困難で、さらに廃棄する際の輸送や処理のコストも必要になります。

契約書の締結~管理 の業務フロー上の課題の解決策

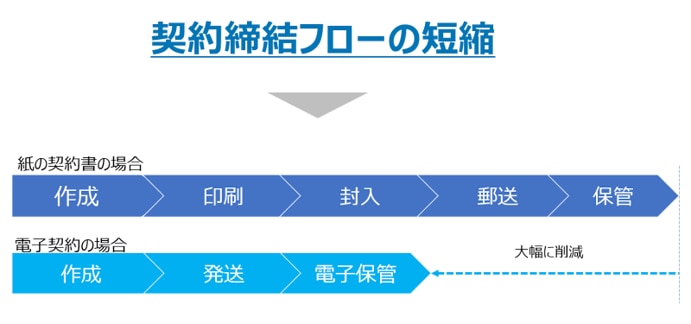

紙と印鑑の締結に対してインターネットを介して契約を締結できるようになるのが、電子契約サービスです。

電子契約サービスでは、印刷、封入、発送といった作業を省くことが可能で、契約締結のフローを短縮できます。

また、電子契約においては基本的に印紙税の対象外となりますので、印紙税分の費用をコストカットすることができます。

また紙の契約書の保管に利用していたスペースを縮小することも可能です。

インターネットを介して契約を締結できる電子契約サービスの活用

電子契約サービスの利用の流れを簡単にご紹介いたします。

まずは電子契約サービスを契約されている方が送信者となって、交渉済みの契約書をPDFでアップロードします。

そして電子契約サービスから締結したいお相手様宛に通知を送ります。

すると、契約のお相手様が受信者になります。受信者となった契約のお相手様は電子契約サービスにPCやスマートフォンなどのブラウザを経由して送信者が添付した契約書のPDFを確認できます。

最後に、双方が同意の操作をしていただいたときに契約が締結される。このように非常にシンプルな仕組みとなっています。

クラウド上で保管・管理できる文書管理サービスの活用

締結された契約書は電子契約サービスに保管されます。

あるいは、保管と管理に特化している文書管理サービスを利用して保管・管理することも可能です。

文書管理サービスでは紙の契約書をスキャンしたデータをアップロードするだけで契約書をクラウド上で一元管理ができます。

Excel等で台帳管理する代わりにデータベース・台帳を自動で構築します。期限が近づいてきたらメールで個別にリマインドを通知するように設定することも可能です。

また、キーワード検索にてファイル単位ではなく、条文単位で検索結果を瞬時に表示します。

法務DXを促進させるポイント

法務DXを推進するためには、まず現状の業務フローを把握し、どの部分がデジタル化により効率化・自動化できるかを明確にすることが重要です。

業務フローが各関係者において共有されるように図解化・可視化しましょう。

その上で特に工数や作業においてネックになっている業務の洗い出しや、緊急で重要な課題を特定し、改善の対象としている業務フローや課題に対して優先順位を付けるとよいでしょう。

次に、適切なITツールやシステムの選定を行います。契約書の管理や審査、リーガルリスクの可視化など、法務業務特有のニーズに対応した多種多様なソフトウェアが提供されています。

作成した優先順位の高い業務や課題が解決できるITツールやシステムを選定しましょう。

業務フローや課題の改善については、定期的なチェックが重要です。実際に改善されたかを定期的にレビューを行いましょう。

さらなる改善点を見つけ出し、法務のDX化を繰り返すことで、より効率的な法務業務を実現することができます。

法務の業務課題を解決するクラウドサービスについて

法務の業務課題を解決する法務DXについてご紹介してきましたが、ここからは法務DXを実現できるクラウドサービスについてご紹介いたします。

◆AIプラットフォーム

・LegalOn

LegalOnはAIが法務ナレッジを整理し、提示するプラットフォームです。

契約審査から電子契約、締結後の契約管理、法務相談案件の管理、法令リサーチ、法改正対応まで、あらゆる法務業務を最先端のAIを搭載したLegalOnがサポートします。同一プラットフォーム上であらゆる法務業務が完結するため、複数のツールを横断する必要がなく、煩雑さと手間から解放されます。

また、法務業務に必要な機能を備えた標準機能に強化したい業務に特化した機能を追加して行くことで、自社に最適なプラットフォームを構築できます。

日々の業務の中で生まれる自社の法務ナレッジをLegalOnなら自然に集約することで、AIが自動で整理し適切なタイミングでレコメンドし、ナレッジマネジメントの未来の形を実現します。

※LegalOnには電子契約・締結の機能が用意されております。

◆ 契約書審査・作成

・LeCHECK

LeCHECK(リチェック)は、和文・英文契約書のレビューを瞬時に行うクラウドAIサービスです。

法律のプロが監修し、不利な条項や抜け漏れを指摘、代替案を提示することで、契約書チェックのリスクと時間を大幅に削減します。

最新の法改正にも対応した専門弁護士作成の解説を提供し、自社ひな型を登録することで、類似条文の自動検索と代替案提示が可能です。

加えて、締結済み契約書を安全に保管するキャビネット機能や、契約期間終了前のアラーム機能を備え、契約更新のし忘れを防ぎます。

国際取引特有のリスク洗い出しをサポートする英文契約書レビュー支援機能や、専門弁護士作成のひな型を利用した契約書作成支援機能も搭載。

Word画面から直接利用できる校正修正機能により、契約書作成と管理の効率化を実現します。

・LAWGUE

LAWGUEは、AIを活用したクラウドドキュメントワークスペースを提供することで、従来の文書作成プロセスの非効率性を解消するサービスです。

文書を探すのにかかる時間や作成過程におけるコミュニケーションのブラックボックス化、体裁調整の手間など、多くのビジネスパーソンが直面する課題を、AIの力で効率的に解決します。

具体的には、AIが必要な文書を瞬時に発見し、全てのコミュニケーションをLAWGUE内で完結させることができるようになり、ワンクリックで文書の体裁を修正が可能です。従来の文書作成の時間を大幅に削減し、より重要な業務を行うためのリソースを生み出します。

◆文書管理

・LegalForceキャビネ

LegalForceキャビネは、AIを活用して契約書の管理を自動化するAI契約管理システムで、電子帳簿保存法にも対応しています。

締結後の契約管理を効率化し、企業の事業価値を守るための適切な契約管理をサポートします。

契約書をデータ化し、管理台帳の自動作成や契約情報の抽出など、管理の手間を大幅に軽減。

また、柔軟な閲覧権限管理により全社運用が可能で、関連する契約書の紐付け管理も実現します。

さらに、契約書に潜むリスクの監視体制を構築し、多彩な検索機能でリスクの可視化、自動リマインドによる更新期限の見落とし防止、担当者設定による管理者の明確化など、余裕のあるリスク管理を可能にします。

LegalForceキャビネは、契約書管理の新たなスタンダードを提供し、企業の契約業務を大幅に改善します。

◆ 電子契約

・CLOUDSIGN

クラウドサインは、紙や印鑑を必要とせず、契約作業をオンラインで完結させるクラウド型電子契約サービスです。

郵送代や印紙代などのコスト削減はもちろん、事務作業にかかる間接的なコストも軽減します。

テレワーク推進や柔軟な働き方を実現し、取引先にも使いやすい設計が特長です。

法務省・デジタル庁からも認められている安心のサービスで、官公庁や金融機関も利用しています。

高いセキュリティ基準を満たし、日本国内のデータセンターでデータを保管。

使いやすいUIと多機能性、導入から運用までのサポート体制、外部サービスとの連携も豊富で、業務効率化に貢献します。

クラウドサインは、契約業務のデジタル化を推進し、企業の課題解決に貢献するサービスです。

・Dropbox Sign

Dropbox Signは、紙や印鑑に代わって契約作業をデジタル化する電子署名サービスです。

このサービスは、郵送代や印紙代などのコスト削減だけでなく、事務作業の間接的なコストも削減します。

技術に詳しくない人でも直感的に操作でき、法的拘束力のある監査証跡を提供します。Dropbox Signは、Dropbox、Gmail、Salesforce、Slackなど、さまざまなツールとの連携が可能で、署名プロセスを効率化し、ビジネスの成長と拡張を支えます。

・電子印鑑GMOサイン

電子印鑑GMOサインは、350万社以上に選ばれている電子契約サービスです。

契約書の作成・送付・締結・保管までをオンラインで完結し、印紙税や郵送コストを削減、契約手続きの迅速化と業務効率の向上を実現します。

実印相当・契約印相当の2つの電子署名タイプにも対応し、高い証拠力とセキュリティを両立。電子帳簿保存法や各種法令にも準拠しており、内部統制や災害対策にも強い信頼性を誇ります。

スマートフォンでも操作可能で、場所を問わずスムーズな契約締結が可能。高機能ながら導入・運用も簡単で、あらゆる規模の企業に最適です。

まとめ

この記事では、法務部門の業務課題を解決するための「法務DX」について解説してきました。

近年、法務部門の業務課題を解決し「法務DX」を実現するクラウドサービスが相次いで登場し法務業務を効率化していますが、本記事においてはAIレビュー機能による審査サポートや、インターネットを介した電子契約、クラウド上の契約書保管・管理など、法務部門の業務課題が解決できるクラウドサービスをご紹介させていただきました。

ぜひこの機会にご検討いただけましたら幸いです。

『Cloud Service Concierge』では、SaaSに精通した専門コンシェルジュが導入に向けた無料相談を承っております。製品選定等お気軽にご相談ください。